di Antonio Musotto

Avevo perso il lavoro; il proprietario del negozio di armi che mi aveva assunto tre mesi prima era stato arrestato per una storia di tasse non pagate. Era venuta l’FBI, avevano messo sottosopra l’ufficio e poi se l’erano portato via in manette. Poi un ciccione sudato aveva messo i sigilli alla porta e mi aveva detto “arrangiati”. Io ero rimasto per un po’ appoggiato al palo della luce sul marciapiedi, poi dopo un po’, ero tornato a casa.

Radunai le mie cose nel soggiorno, poi le sistemai in due scatoloni, scrissi un biglietto al padrone di casa che lasciai sul tavolo di formica della cucina, misi le chiavi nel portavaso della pianta finta davanti l’uscio e me ne andai. In strada telefonai a mia madre, che non sembrò sorpresa del fatto che fossi rimasto senza lavoro: mi disse che se volevo, lo zio Englebert aveva bisogno di assistenza medica, e che avrei potuto andare a stare da lui per qualche tempo, in cambio appunto di qualche lavoretto per lo zio.

“Ma è in Florida” obiettai flebilmente, mentre due negri guardavano con cupidigia gli scatoloni che erano rimasti fuori dalla cabina telefonica.

“Che vendi” mi chiese il negro più anziano “pentole, libri, una radiolina a transistor e qualche altra stronzata”. Vollero vedere gli oggetti ad uno ad uno, passandoseli tra loro e rigirandoseli tra le mani, poi il negro più giovane disse “quanto vuoi”, “trenta dollari” risposi senza convinzione “datemi trenta dollari e vi lascio tutto, anche gli scatoloni”. Mi misero in mano le banconote stropicciate e sudaticce, comunque presi i trenta dollari, senza fare tante storie, e andai a piedi alla fermata del Greyhound.

Comprai il biglietto per Cape Canaveral e mi sedetti sulla panca di legno ad aspettare che passasse l’autobus. Ad un certo punto mi venne fame, a furia di guardare un poster con una donna che cucinava: dentro la stazione dei bus c’era uno Starbucks deserto, l’impiegata al banco sembrava una faina annoiata, comprai una ciambella ed un caffè e ritornai ad aspettare.

Lo zio Englebert era stato avvertito da mia madre, e si fece trovare a letto: lo conoscevo poco, e di lui ricordavo un certo lugubre umorismo, che alle cene di Natale, quando ancora vivevamo tutti a Filadelfia, contrastava con l’allegria standard dei miei genitori, e di noi figli, che non vedevamo l’ora di piantare i denti nella carne del monumentale tacchino che troneggiava al centro del tavolo. Quello invece pregava a lungo, anche per l’anima del tacchino morto, salvo poi mangiarsi anche la pelle e le cartilagini che noi bambini, schzzinosi, lasciavamo nei piatti.

Le cure mediche di cui necessitava lo zio Englebert consistevano nel passargli i pacchetti di fazzoletti di carta con cui si soffiava il naso ogni cinque minuti, nel prendere le compresse dalle confezioni, riempire bicchieri d’acqua e passargliele.

Il farmacista aveva regalato allo zio una specie di rastrelliera in cui alloggiare le pillole della giornata: al mattino, quando le sistemavo, sembrava uno di quegli spartiti per scolari con le note colorate, tramite i quali si imparava a suonare Jingle Bells sul pianoforte giocattolo, che aveva appunto dei dischetti di colore diverso sui tasti. Era talmente facile che dopo dieci minuti di suonare veniva voglia di cambiare gioco, ma l’insegnante di musica aveva alcuni brutti vizi, tra i quali quello di sibilarti in faccia che ancora l’ora non era passata, e la sua alitosi era meglio evitarla.

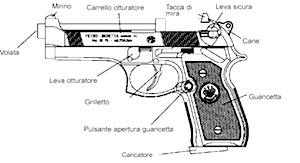

Una mattina, mentre in bagno mi stavo radendo davanti allo specchio, sentii il passo pesante dello zio che si trascinava lungo il corridoio; pensai che dovesse fare la seconda pisciata della mattina, ma quando con la coda dell’occhio lo vidi affacciarsi alla porta mi accorsi che aveva preso la mia pistola, quella che mi aveva prestato il proprietario del negozio d’armi prima che l’arrestassero.

“Se viene qualche faccia di merda, piantategliela in bocca, vedrai che cambia aria” aveva detto lui. Lo zio biascicò qualcosa di cui riuscii a percepire solo “pillole… veleno… bastardo… crepa”, poi sparò.

Ebbi il riflesso di appiattirmi contro il lavandino, sentii un forte calore sul braccio sinistro e il tonfo secco della pallottola che si conficcava nel muro, lo zio cadde a terra nel corridoio per il rinculo del colpo.

Era grasso, con i muscoli inflacciditi dalla lunga permanenza a letto, non ci pensai su due volte, raccolsi la pistola che gli era scivolata dalle mani e gli sparai due volte, nel petto, senza neanche guardarlo in faccia. La puzza della balistite mi fece sentire bene, tamponai la ferita di striscio al braccio con una tovaglietta e in quel momento dal corpo dello zio uscì un rumore come di pneumatico che si sgonfia. “Maiale, ti scorreggi pure da morto”.

Poi tolsi il sangue dal pavimento di linoleum verde acido con l’asciugamano, e trascinai il corpo in cucina, che pesava più da morto che da vivo. Le altre villette della zona erano distanti e mi sentivo abbastanza sicuro che nessun altro avesse sentito gli spari: non riuscivo a decidermi se chiamare la polizia o fare finta di niente.

Uscii in giardino, buttai l’asciugamani sporco di sangue nel bidone della spazzatura, una mandria di nuvole basse all’orizzonte prometteva pioggia, rientrai convinto che mi conveniva tagliare la corda.

Andai al lavello in cucina, mi sciacquai le mani, poi sentii un rumore alle mie spalle: impugnai di nuovo la pistola e mi voltai di scatto, tenendo il dito sul grilletto. Un alligatore enorme, grosso quanto la Dodge dello zio, fissava il cadavere steso a terra in cucina dall’uscio sulla veranda, che era rimasto aperto. Non feci nulla, puntai tra gli occhi del rettile che aveva deciso di fare una scampagnata dalla palude alla villetta dello zio, quello si mosse sulle zampe, poi addentò avidamente il morto e se ne andò, trascinandolo per il vialetto.

Misi la caffettiera sul fornello, e la pistola sul tavolo, ma non si videro altri alligatori.